Ivan Lanin dikenal sebagai salah satu pejuang bahasa Indonesia. Dengan pengikut yang hampir setengah juta di Twitter, dia mengajak orang untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Paling tidak berbahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Dia mengenalkan sekaligus menciptakan kata-kata baru yang lebih kental rasa lokal Indonesia daripada menggunakan istilah asing.

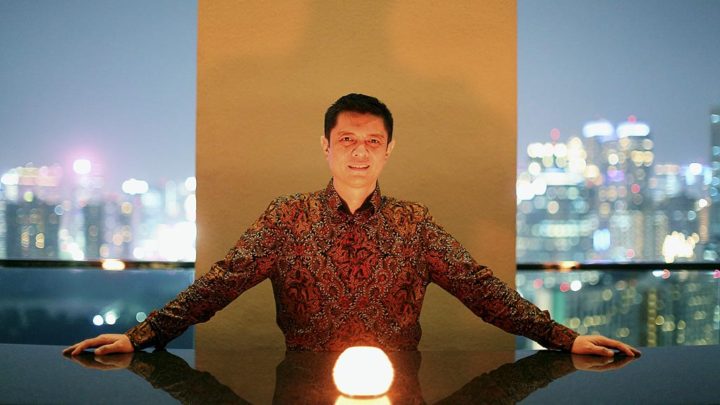

Ivan Lanin

Dia turut andil dalam penyebaran kata-kata, seperti surel menggantikan kata e-mail, tagar (hastag), urun dana (crowd funding), warganet (netizen), peranggitan (tethering), terjun lenting (bungee jumping), luncur gantung (flying fox), dan mancakrida (outbound). Ada juga “adik simba” (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana), yang dalam jurnalistik dikenal dengan rumus 5W+1H.

Ivan juga yang berjuang dengan serius untuk menambah artikel-artikel berbahasa Indonesia di Wikipedia. Yang semula hanya 18.000 menjadi sekitar 400.000 artikel berbahasa Indonesia. Itu juga yang mengantarkan dia sebagai salah satu dari empat “birokrat” di Wikipedia berbahasa Indonesia sejak 2007. Dia punya hak untuk mengangkat “pengurus”, yang kini jumlahnya sekitar 30 orang. Pengurus punya hak untuk menghapus halaman atau memblokir seseorang di Wikipedia.

Ketelatenan dan keuletan Ivan menjaga bahasa Indonesia mengantarnya mendapat penghargaan Peneroka Bahasa Indonesia Daring, yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan awal tahun lalu.

Ivan sebenarnya seorang konsultan manajemen risiko. Ia lulusan S-2 Universitas Indonesia Jurusan Teknologi Informasi. Sebelumnya, Ivan dikenal sebagai programmer atau pemrogram yang belajar secara otodidak bersama rekan-rekannya yang dia temui ketika kuliah Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung. “Teknik Kimianya saya sudah lupa semua, ha-ha-ha. Lulus hanya formalitas,” kata Ivan saat ditemui di sebuah hotel yang berjarak selemparan batu dari GOR Senayan, Rabu (18/10).

Awalnya Anda seorang pemrogram, lalu menjadi tokoh bahasa Indonesia. Bagaimana transformasi itu berjalan?

Semua bahasa pasti punya pola. Bahasa pemrograman tidak ada penyimpangan. Tidak ada celah. Bahasa manusia ada penyimpangan karena manusia pada dasarnya tidak sempurna. Termasuk dalam kaidah-kaidah yang tidak berpola, contoh KPST (huruf pada awal kata yang luruh saat mendapat awalan me- atau pe-). Kaidah KPST dianggap konsisten, tetapi ada pengecualian, “mengkaji” dan “mempunyai”.

Saya mulai tertarik tahun 2006 dan banyak bergaul dengan ahli bahasa pada 2010. Setiap generasi yang mulai menggeluti bahasa selalu punya pertanyaan seperti yang saya miliki. Misalnya, mengapa tidak konsisten. Lalu, apa bedanya “di” dan “pada”.

Bagaimana ceritanya sampai berani mengeluarkan kata-kata baru?

Semakin lama saya semakin menyadari bahwa kata itu konsensus manusia. Tidak ada hukum Tuhan yang bilang ini namanya kacang (sambil mengambil sebiji kacang goreng). Kalau kita kasih nama “oni” juga enggak ada yang melarang. Lima tahun lalu kita tidak tahu kata baper atau kepo. Kemudian ada yang mempertanyakan dan bertanya.

Itu yang mendorong saya untuk membuat kata baru. Keberanian ini harus dimiliki banyak orang karena kosakata baru bukan milik ahli bahasa. Bahkan, kosakata baru muncul dari ahli di bidang tersebut, bukan ahli bahasa.

Untuk menemukan kata baru, saya mencari padanan. Kosakata kita itu punya pola. Misalnya, hoaks bukan pola asli di bahasa kita. Tetapi viral, itu cocok dengan pola bahasa kita. Vegan juga cocok diucapkan. Meme bisa melafalkan. Akhiran “tion” dipadankan dengan “si”. Entah disengaja atau tidak. Dorongan pertama mencocokkan dengan cara kita melafalkan. Kita tidak akan mudah melafalkan imigration, lebih mudah imigrasi. Tujuan saya membuat kata lebih ramah diucapkan.

Makin lama makin bisa melihat. Saat satu kata berterima, akan kelihatan. Pandangan orang akan muncul. Begitu sebaliknya. Ini juga melatih kesabaran saya melihat dan merespons anak-anak Twitter.

Saya jarang sekali terlibat perang twit. Peralihan dari orang teknik ke humaniora membuat saya sadar bahwa kesaklekan di teknik itu tidak bisa diterapkan dalam bahasa. Begitu bicara soal bahasa, saya terbiasa beda pendapat, tetapi tidak perlu dipertentangkan.

Misalnya, badan bahasa pakai pos-el, pos elektronik, karena tidak melulu bentuknya surat. Ada gambar dan lainnya. Saya merasa pos-el tidak enak (diucapkan). Saya memilih surel, surat elektronik. Surel, menyurel. Pos-el mempos-el. Tidak ramah di lidah. Lagi-lagi ini subyektif.

Belakangan subyektivitas bahasa juga mengemuka, terutama dalam kancah politik. Setelah tempo hari ramai soal kata “pakai”, beberapa hari lalu ramai polemik kata “pribumi”. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?

Saya sebenarnya menghindari bahasa yang menyangkut politik. Karena menurut saya tidak akan pernah ada yang “benar” kalau bahasa menyangkut politik. Sebab politik itu, kan, kepentingan. Pendukungnya akan sangat mati-matian membenarkan itu, sementara pencelanya akan mati-matian mencelanya.

Contoh kasus kata “pakai”. Kalau mau mengulang sejarah, ya, itu bukan menuding bahwa yang salah obyeknya. “Dengan” itu, kan, kata depan untuk menyatakan alat, jadi alatnya. Cuma, ya, sudahlah.

Ini subyektif. Tergantung apa yang ada di benak ahli bahasa. Termasuk dalam kasus “pribumi”. Kalau mau ber-khusnudzon (berprasangka baik), maksud dia adalah penduduk Indonesia. Dia mau melihat dari gencarnya gempuran asing. Kalau mau suuzdon (berprasangka buruk), ini merujuk kepada etnis tertentu.

Susah. Ini multitafsir. Kitab suci saja multitafsir, apalagi bahasa manusia. Makanya, saya malas diajak berdebat politik bahasa. Diksi itu sangat politis. Orang bisa menjungkir balik dunia dengan kata-katanya.

Sebegitu besarkah peran bahasa bagi penguasa?

Sangat. Saya sangat setuju. Bahasa bisa digunakan penguasa untuk mengatur masyarakat. Itu memang menjadi instrumen. Saya mempraktikkan sendiri. Saat ini saya menggunakan kemampuan berbahasa saya untuk membuat klien saya tidak berkutik. Saya, kan, konsultan manajemen. Alat saya untuk mengatur klien adalah dengan pengaturan bahasa yang saya pakai. Saat kita berbicara dengan orang yang pengaturan bahasanya tertata, teratur, dan pilihan diksi yang pas, kita cenderung lemah. Dia akan berpikir, “Ini kayanya ada benarnya, nih.”

Berbeda dengan orang yang asal ngomong, struktur kalimatnya jelek. Belum apa-apa (orang berpikir), “Apa sih ini. Enggak bener.” Ini yang membuat seseorang jatuh, menurut saya. Sebab itu tadi, mendengar kata-katanya sudah malas.

Ada juga politisi yang pinter banget. Saya kalau debat kayanya kalah. Sangat pinter memanipulasi kata, memanipulasi pesona. Luar biasa. Saat debat, misalnya. Pesona yang dimunculkan ialah dia sangat tenang, padahal omongannyanyelekitbanget. Omongan nyelekit diucapkan dengan santai. Dengan gaya bertutur yang lemah lembut. Padahal, sakit banget yang diucapkan beliau. Menyerang, tetapi seolah-olah lemes.

Ini apa ini? Sejenis tai chi bahasa, begitu?

Ha-ha-ha bagus, tuh. Tai chi bahasa. Memanfaatkan kekuatan orang lain, seperti Steven Seagal ahli aikido. Kelihatan tenang, tetapi mematikan. Tidak bisa dikatakan itu jelek karena itu ranah politik.

Di luar persoalan politik bahasa, sebenarnya apa yang mendesak untuk diperbaiki dalam konteks bahasa Indonesia?

Yang mendesak, kebanggaan kita terhadap bahasa sendiri yang menurut saya luntur. Bisa jadi karena latar belajar sejarah kita, yang lama dijajah. Kita selalu melihat semua yang berasal dari Barat itu keren. Pokoknya, asal rambutnya pirang, datang ke kita, itu kesannya keren. Padahal, (bisa jadi) belum tentu. Bahasa Inggris juga tidak lebih keren dari bahasa Indonesia. Yang penting itu penyampaian pesan yang efektif.

Sering kali yang jelek bukan alatnya, melainkan penggunanya. Sering kali ada yang bilang bahasa kita tidak ekspresif. Bukan tidak ekspresif, kosakata kita sudah banyak belum. Sebagai orang Indonesia, tahu tidak artinya “radas”, tahu tidak artinya “menguar”. Memang, kita malas menggali kosakata baru. Orang Indonesia penguasaan kata-kata Indonesia sedikit banget. Misalnya, ada staf saya yang tidak tahu arti “hardik”.

Indikasi lain ketidakbanggaan itu, kalau mau rapat bilangnya mau meeting. Meeting-nya di-cancel, tidak bilang, rapatnya dibatalkan. Ini gejala xenoglosofilia, kesenangan bahasa asing. Prinsipnya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Menular di lingkungannya. Lebih karena lingkungan. Sama seperti bahasa slang yang berkembang sebagai identitas lingkungan. Seperti “kids zaman now”, ini sebagai identitas pembeda. Itu manusiawi semua. Kadang kita yang terlalu membesar-besarkannya.

Tapi kalau menyimak bahasa di media sosial, mengapa ada kecenderungan kasar?

Setuju. Semakin tak santun. Kayanya ada yang terputus dalam penyampaian norma-norma bahasa di luar bahasa. Anak sekarang tidak bisa membedakan kapan memakai “aku” dan “saya”. Ini terasa banget. Tidak bisa membedakan bahwa berbicara dengan orang yang dihormati itu menggunakan, “saya”, tidak boleh menggunakan “kalian”.

Kemungkinan karena ini zaman “pancaroba”. Pakem kulo nuwun dalam budaya Jawa sudah kedaluwarsa. Jadi, mereka menabrak pakem-pakem bahasa. Namun, tidak bisa begitu sebagai orang Timur. Ada tatanan yang harus dijaga. Tidak ada ruginya. Tidak merendahkan derajat kita, malah membuat derajat kita lebih tinggi.

Di luar itu, bahasa Indonesia masih sebagai bahasa pemersatu. Itu benar sekali jika dibandingkan dengan Filipina atau Singapura. Filipina punya tagalog, tetapi tetap memakai bahasa Inggris. Singapura malah empat bahasa. Di India malah banyak sekali, sepuluh lebih bahasa. Di Indonesia, dokter PTT (pegawai tidak tetap) yang baru lulus tidak khawatir ditempatkan di mana saja di Indonesia selama bisa berbahasa Indonesia. Pasti dia bisa berkomunikasi dengan warga sekitar.